佝偻着身子,涨红了脸,胡世明把几十斤重的行李箱搬上电动车。身形单薄的他,一跨上车就有了气场。“龙城雷锋车”的旗帜,插在车头和车尾,在风中飘扬。

“车头还新装了镭射灯。”胡世明有些得意地向记者展示——打开之后,一束光带着“向雷锋学习”的字样,照向斜前方。

近日,他骑上电动车出发,途经江苏丹阳、南京以及山东枣庄、河南兰考等地,一路上,他将通过自制展板宣传雷锋,与“雷锋班”第4任班长曲建文相聚,最终到达内蒙古,看望马国成孤儿学校的孩子们。

这位出了名的“雷锋迷”,55年执着收藏雷锋主题红色藏品,骑行大江南北,传播践行雷锋精神,把助人为乐作为使命、习惯和生活方式,活成了“雷锋的样子”。

胡世明骑上“龙城雷锋车”准备出发

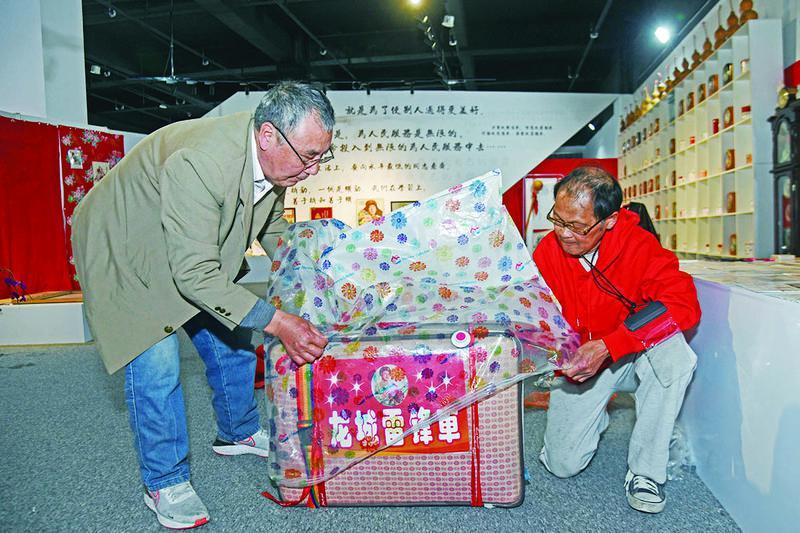

启程前,胡世明(右)收拾行李箱

痴迷收藏雷锋主题物品

在江苏常州经济开发区戚墅堰街道的金贸大厦,一场“学习雷锋精神”主题展在这里举办,1万多件雷锋主题展品,都来自胡世明的收藏。

展品中一条红被面被胡世明视若珍宝,被面上用丝线绣着毛体书法“向雷锋同志学习”以及雷锋做好事的场景,一角绣着“浙江省丝绸进出口公司”字样。10多年前他在安徽蚌埠偶遇这床被面时,毫不犹豫地花3500元买下,一些收藏家出高价求购,都被他坚决拒绝。

几十年来,凡是跟雷锋相关的邮票、像章、塑像、火花、书籍、画册、水杯……只要进入视野,胡世明都不会放过。

将雷锋树立为一生的榜样

胡世明出生于工人家庭,父亲是戚机厂的技术员,乐于助人。“父母教给了我成长第一课。”胡世明说,小时候住在戚墅堰老工房区,20户人家共用3个水龙头洗菜、洗衣,为了让大家用得舒心,母亲总把水龙头擦得锃亮。

1968年,15岁的胡世明进入戚墅堰铁路中学。当时,全国轰轰烈烈开展学雷锋活动,他设计雕刻了一枚印章:一面是“星星之火可以燎原”,另一面是“为人民服务”。每年领到新书,他都认真地盖上印章,并开始收集有关雷锋的资料。

戚机厂老厂长刘仲南记得,1984年当铸铁车间主任时,就听说有个“老好人”叫胡世明:急难险重的活,他第一个冲上前;厂里组织给灾区捐款,他总是金额最多;他还帮大伙儿修自行车,自己掏钱买零件,忙起来饭都顾不上吃。

遴选质检员时,几个领导不约而同想到胡世明。相比原先的岗位,质检员工资低了好几十元,明显“吃亏”。没承想胡世明一口答应:“哪里需要,我就去哪里。”在这个岗位上,他一直干到退休,没出过任何差错,协作单位的同志也交口称赞。

妻子万玉英知道,胡世明有很浓厚的雷锋情怀:他曾经下河救过人;为工友患白血病的孩子捐出了一整月工资;邻居住院期间,其女儿结婚,胡世明帮着张罗婚礼,忙了一星期,分文不收。

做传播雷锋精神的“蒲公英”

破旧的28寸自行车,漆皮已失去本色,两块挡泥板上长满了锈斑,这是胡世明骑坏的第3辆自行车。多年来,他骑车走遍大江南北,学雷锋、说雷锋。此前的两辆车,分别捐给了黑龙江佳木斯市和湖南长沙的纪念馆。

几十年来,胡世明利用工休时间,骑着“雷锋车”跑遍了江西井冈山、陕西延安、辽宁沈阳等地。他曾骑车1500多公里,到陕西靖边的马国成孤儿学校看望孩子们。江苏泰兴杨根思烈士陵园、南京雨花台,江西南昌方志敏烈士陵园,北京八宝山革命烈士陵园……都有他的足迹。每到一处,他都会捐50元,并送上一面自己做的锦旗,缅怀先烈。

刘浦东是胡世明的“骑友”,曾陪胡世明一起前往河南兰考、开封等地,对沿路的甘苦深有体会:胡世明给自己定下标准,每天食宿不超过30元,渴了就拿出水壶喝两口,饿了就啃几口冷馒头。他情愿把省下来的钱给烈士买鲜花,给孤儿院的孩子们买书本。星夜赶路是常事,一次路上碰到暴雨,他俩摔得浑身是泥浆,旅店不让住宿,只好在路边屋檐下将就了一晚。

一路行走,一路传播正能量。前两年在安徽宣城,一支大学生骑行队看到胡世明的“雷锋车”,好奇地随行50公里,和他同路半个月,共同宣传雷锋精神。

小妹胡世华最敬佩三哥胡世明:“从小他就是学雷锋标兵。上学时同学腿摔伤了,他就背着同学上学,风雨无阻。”

胡世明55年的坚守,感染了一大批人,张汉明等老工友、老街坊常常到展馆当志愿者。戚墅堰街道成立“741”志愿兵团,组建了“理论戚骑兵”“阳光帮扶团”“便民勤务兵”“文艺轻骑兵”等志愿队伍,活跃的志愿者有约3000名。

有人问胡世明,耗一生的心力这样做,值不值、傻不傻?胡世明认真地说道:“我心目中的雷锋精神,要时时讲、天天讲,让每一天都变成学雷锋日,让人们时常听到雷锋、想起雷锋、学习雷锋,把雷锋精神代代相传。”